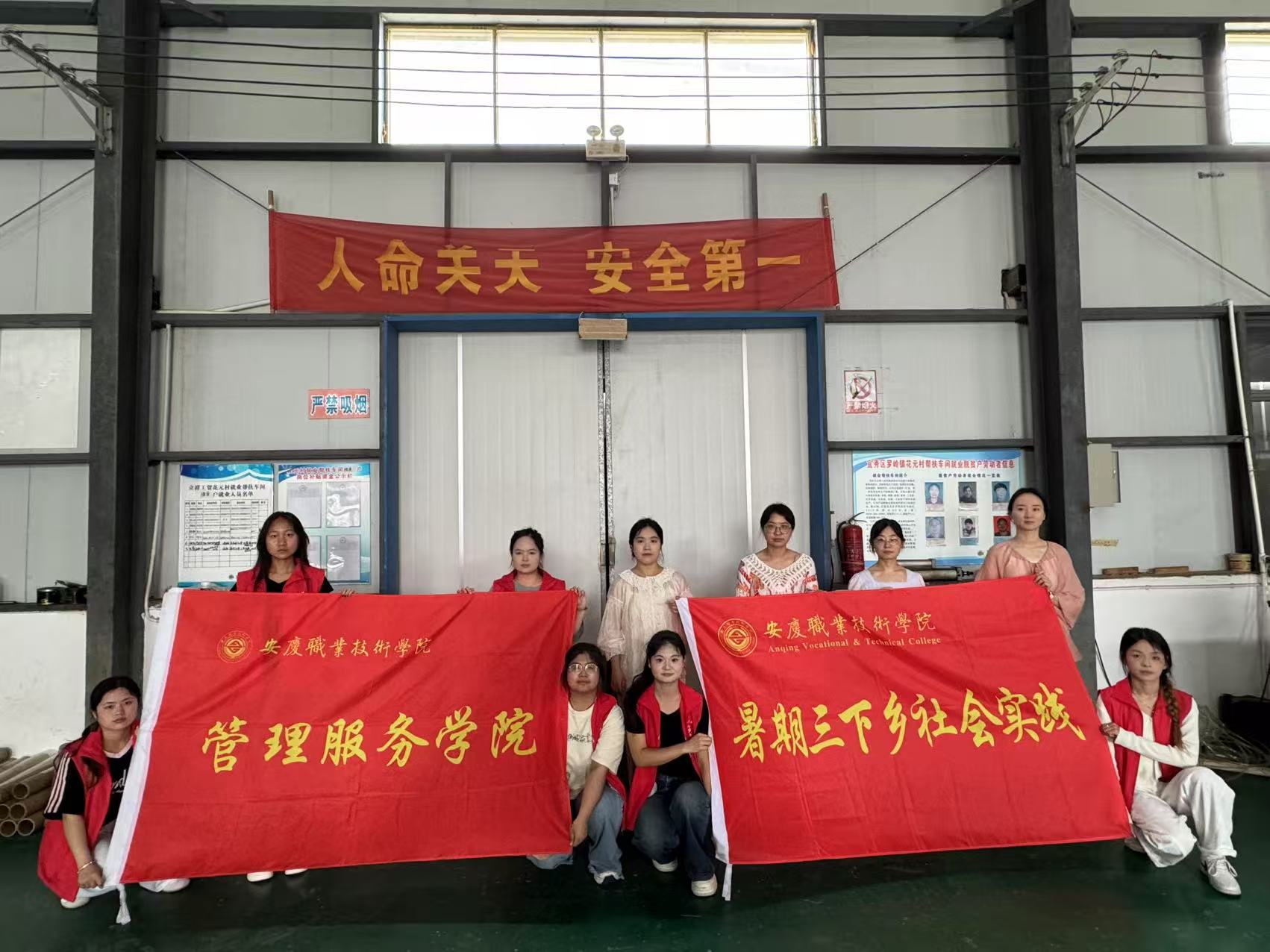

6月27日,管理服务学院练思雨、吴雨燕老师带领早期教育专业6名学生奔赴安庆市罗岭镇花元村,开展主题为“传龙灯·敬匠心·舞漆绘爱”的大学生暑期“三下乡”社会实践活动。为确保安全有序,团队行前周密部署,召开专题安全教育会议,为深入乡村、赋能非遗筑牢了安全基石。此行不仅是一次文化寻根,更旨在发挥高校学子的智慧与活力,为省级非遗项目“花元胡氏龙灯”的传承与乡村发展贡献切实力量。

深挖非遗根脉 赋能技艺传承

本次实践的核心目标是深度参与并赋能省级非物质文化遗产——“花元胡氏龙灯”的保护与传承。师生团队在花元村深入学习了龙灯悠久的历史、深厚的文化内涵及其发展脉络,深刻认识到其在当地文化生态中的核心地位。为留存珍贵技艺,团队运用现代手段,认真记录胡氏龙灯传承人胡师傅关于龙灯制作(特别是龙珠编织)的技艺要点与口述历史。

在胡师傅的悉心指导下,学生们不仅零距离体验了非遗蕴含的精湛工艺与匠心精神,更积极思考其现代传承路径。她们系统整理学习笔记,尝试探索龙灯元素在现代设计中的应用可能,力求为这项古老技艺的活态传承注入新思路。活动尾声,学生们向胡师傅敬献了亲手制作的手工花束,表达对传承人坚守匠心的崇高敬意与真挚感谢,也象征着青年一代接续传承的承诺。

联结非遗与产业,探寻振兴新路

为探索非遗资源赋能乡村振兴的实践路径,师生们深入调研了花元村的帮扶车间。他们详细了解车间的运作模式、产品种类及其在创造本地就业、带动村民增收方面的实效。整洁的环境和村民专注的工作状态,生动展现了产业帮扶的活力。此行的重要收获在于,团队将非遗元素与乡村产业发展联系起来思考,积极与村民和车间负责人探讨如何将“花元胡氏龙灯”的文化符号、工艺美学融入乡村特色产品或文旅体验中,为乡村产业的差异化发展提供新视角。

创意互动交融,搭建传播桥梁

为活化非遗文化,增强其在村民特别是年轻群体中的影响力,实践团队精心策划组织了丰富的互动活动。在手工漆扇制作现场,师生与村民共同创作,将传统漆艺与当代审美结合,制作出独一无二的漆扇作品。这不仅是一次工艺体验,更是一次非遗美学的普及与再创造。学生们还进行了书法展示和舞蹈表演,青春的活力与传统文化的韵味在乡村舞台交相辉映,赢得村民热烈掌声。这些活动有效拉近了高校学子与村民的距离,更在轻松愉快的氛围中播撒了热爱非遗的种子,为非遗在乡村社区的传播与认同搭建了情感桥梁。

此次管理服务学院赴花元村的“三下乡”社会实践,是一次青年智慧赋能非遗传承与乡村振兴的生动实践。师生们以学促行、以行践学,不仅深入感悟了非遗文化的魅力,更通过扎实的记录、创新的思考和积极的互动,为“花元胡氏龙灯”的传承保护提供了新素材、新思路,并通过文化传播活动激发了乡村社区的文化活力。团队的努力,切实为花元村的文化传承与振兴注入了青春动能。未来,学院将持续深化此类实践育人项目,引导更多青年学子用智慧和热情服务乡村,为非遗的保护传承和乡村振兴贡献更大的青春力量。

(文:吴雨燕 图:练思雨 审稿:陈颖 )